|

|

-

今年7月中台灣籃壇出現了一個大新聞, 就是”東協籃球聯賽”(ABL)正式對外公佈本季將有一隻台灣的生力軍加入該聯賽!! 而隊伍就是以高雄為主場新成立的 ”Kaohsiao Truth -高雄聖徒” 籃球隊!! 而球隊的總經理剛好也與”圓球城市”淵源很深, 他就是我們的專欄作家筆名J.F.J的Jeff Joseph / 周映洲!! 今天我們也特別訪問到他並也以他自己1 on 1專欄的方式讓他來跟大家解釋一下他本身的心路歷程以及整個高雄聖徒的來龍去脈 Q: 先跟大家自我介紹一下

A: 大家好, 我是周映洲 / Jeff Joseph, 之前主要幫SBL以及亞洲其他球隊找洋將, 還有負責幫忙籌備瓊斯盃以及觀護盃的美國隊, 同時我之前也是圓球城市的專欄作家 J.F.J Q: 跟台灣籃球的淵源

J: 其實我跟台灣籃球沒什麼淵源 (哈哈大笑), 以前單純就是一個球迷, 一直到圓球城市的GTO_Andy在2011年找我寫專欄後才開始有真正接觸到台灣籃球 Q: 當時怎麼會想寫洋將專訪? 還有為什麼後來拋棄我們停筆?

J: 當時Andy同時找了我時我思考了很久該怎麼做, 後來發現球迷似乎對當時洋將SBL都很感興趣, 同時又沒太多管道可以了解, 我的英文能力還算不錯, 所以當時就想說試試看洋將專訪的部份, 結果效果比預期的好很多. 沒有繼續寫的原因是後來當了經紀人, 有的時候其他經紀人蠻介意我私下接觸他的球員, 但是如果只寫我的球員感覺也有點公器私用, 所以乾脆就先停下來了 Q: 什麼樣的機緣下當上洋將的經紀人?

J: 其實就是因為當時在採訪洋將的過程中發現, 他們有時在跟國內球隊溝通時會因為一些文化上的差異產生一些誤會, 不管是球員對球隊或是國外經紀人對球隊, 因為我以前在國外待過一陣子所以蠻了解大概是什麼情況, 所以就想這或許也是個機會所以決定試試看. 很幸運的之後都有順利的引進像Marcus Fizer, Noel Felix這類NBA等級球員, 替SBL提升了些可看度 Q: 當時瓊斯盃美國隊是在什麼情況下促成的呢?

J: 我從小就是個籃球迷, 以前還在白館時就很常買票進去看比賽, 所以有一次在場邊我隨口問了一下籃協的人為什麼這幾年都沒有美國隊來參賽? 後來了解主要是因為預算的原因. 所以我當時就跟協會說預算讓我來想辦法, 所以從2012到去年都是由我負責, 在需要自籌經費的情況下我覺得這幾年來算是還蠻成功的, 國外有不少優秀的球員都開始注意瓊斯盃, 也詢問是否可以加入球隊增加比賽機會, 甚至可以找到像Sam Mitchell這種頂級教練願意來, 雖然是很辛苦但很值得. 今年協會跟我說他們打算邀請吳永盛的學校來代表美國隊, 我也覺得這是非常好的賣點, 所以今年我就單純負責女子組 (編按: 周映洲其實前幾年的女子組美國隊也都是他促成的) Q: 談談Quincy Davis 跟他整個歸化的過程

J: 其實Q這麼成功是個驚喜, 比較特別的是他在SBL洋將測試時因為私人因素12月中才能來, 所以開季時沒有球隊真的要找他, 而當時璞園的Terence Dails開季第二場就受傷, 時間點上剛剛好, 所以我還記得當時許晉哲教練禮拜天跟我說需要換人, 我禮拜三就讓Q到台灣. 稍稍露一下, 當時如果Dails沒受傷, Q是預計加入台灣大替換當時狀況不理想的Fizer. 而當時台灣大的賈凡教練也很喜歡Q的打法, 但他想再多觀察一下Fizer, 結果就是因為這原因Q先和璞園簽約. 至於歸化的部份, 當時在談合約時其實我是把自己放在輔助的角色, 讓協會盡量直接跟球團溝通, 畢竟這牽涉到一些法令以及政治因素, 由球團來主導會比較理想, 而我跟璞原先前的合作也有不錯的默契, 所以在大家都希望事情可成的情況下才有機會促成這歷史性的成就. Q: 談談你的新計畫 “Kaohsiung Truth 高雄聖徒職業籃球隊”, 為什麼會想成立這隻球隊?

J: 我有這計畫已經一陣子了, 因為每年位瓊斯盃美國隊籌措大筆經費, 但時效都僅維持在瓊斯盃那2週其實很可惜, 我一直想找個計劃可以讓整個動能可以延續下去, 但礙於各種因素很難成行. 一直到去年我瓊斯盃的另外兩位華裔球員 - 許夢華(Wesley Hsu 前璞園) 以及 張可群(Carlos Andrade 前台灣大)他們也對這計畫很有興趣, 隨然當時他們在SBL沒有表現的機會, 但他們對台灣以及籃球的熱愛完全不下於我, 所以在他們兩位大力的協助下 讓高雄聖徒可以在一年之內確定成立. Q: 跟大家說名一下 ABL高雄聖徒的背景~

J: Kaohsiung Truth高雄聖徒 是由美國東岸的基督教電台Truth Network所贊助, 他們目的是希望藉由籃球可以讓大眾以更輕鬆的方式接觸基督教, 而剛好我們的比賽除了台灣之外還遍及了整個東南亞地區, 因此雙方接觸時發現合作起來都能符合各自的需求, 因此我們就決定合作組隊

Q: 為什麼不是選擇SBL而是ABL?

J: 其實加入SBL一直都不是我的選項之一, 因為以台灣籃球的狀況來說SBL有7隊跟有8隊並沒有實質上的差別, 只是多一隊少一隊而已, SBL長年來的問題並不是隊數增加就可以解決, 而是實質上營運方式須要去改變, 但是目前要去改變 或是更大手筆投資風險也很大, 因為當企業投資更多卻虧損越多的情況下其實企業體本身也很難向公司股東交代. 所以ABL就是我們一個較合理的目標, 第一 它可以讓台灣球員有另一個不同的出路, 第二 我們可以先幫SBL嘗試ㄧ些不同的營運方式 比如主客場製, 如果我們成功SBL就可以把經驗移植過去, 失敗了也會有失敗的經驗可以參考~ 第三 如果未來我們還是要走洋將規劃的路線, 到時洋將也可以直接在聖徒效力, 因為未來歸化洋將一定會遇到一些很現實的問題, 比如適合中華隊的洋將不見得適合SBL各隊, 特別是在SBL球隊戰績壓力這麼大的情況下歸化洋將不見得留的下來, 那我們也可以成為一個可互相合作的對象. 其它還有一些不同的因素, 但這大概是其中ㄧ些我們選擇ABL而非SBL的原因. Q: 對高雄聖徒有什麼期許? J: 對於高雄聖徒初步的定位 主要是定位在類似SBL 發展聯盟的角色, 近年UBA發展的越來越好的情況下, 其實很多球員在沒被SBL挑中之後是完全沒有舞台的, 但是當中其實不乏ㄧ些條件不錯但定位不名的球員, 他們有時需要多ㄧ些舞台磨練或許就有機會成為很好的球員, 就像如果近年UBA沒有持續發展的話像劉錚,蔡文誠甚至周伯勳等可能也不會有機會打SBL進而代表中華隊一樣, 這裡可以讓他們有在一個舞台磨練自己進一步在向更高層級的比賽挑戰. 這也不限於UBA, 同時還有旅外以及華裔也是, 特別是華裔, 其實很多華裔來台灣測試因為不適應亞洲訓練風格多少間接影響到他們無法跟本土球員的競爭, 這時再加上文化上的差異很容易就被邊緣化接著被釋出, 長遠來說這其實不是一個很好的循環, 所以這也是我們想去努力的地方.

再來我們也希望高雄聖徒可以成為南部的一個籃球基地, 在目前籃球資源多集中在北部的情況下, 南部籃球還是一直有穩定的好手出現, 如果可以藉由球隊資源讓跟整個籃球風氣跟水平更提升我想絕對會對台灣籃球有很大的幫助~ 比如我可以讓我的外籍教練以及選手固定到基層學校指導, 固定跟基層各校打練習賽, 甚至成立固定的週末基層籃球學校等~ 這些都是我們會慢慢想去規劃的事情~ Q: 目前球員部份有哪些人?

J: 目前我們都是先確定華裔以及洋將, 華裔部分像先前提到的許夢華以及張可群之外 我們也加入了陳山眉, 山眉目前傷勢復原狀況不錯開季應該有機會趕得上, 同時我們也不會給他太大的壓力, 一切都準備好了才會讓他上場. 洋將部分則1位是前兩年SBL洋將 “海棉寶寶” James Tyler, 另一位則是經驗豐富但台完球迷並不熟悉的Chris Oliver( 201cm ), 找Tyler當然是因為他熟悉台灣, 球迷也認識他適應上部會有問題, 找CO則是因為他的身手很全面在隊形上很好搭配, 另外也會找一位前菲律賓國手來助陣目前也已有鎖定的人選.

台灣球員的部份的話則預計9月中左右會辦一個測試會, 再從中選拔. 當然有些較特殊的案例也有可能會先去接觸, 比如像先前旅美的莊宗勳, 他目前人也在高雄, 我覺得他旅美的那段經驗如果沒有傳承下去(不管是以球員或是教練的身分)就太可惜了,但他目前有兵役的問題, 怎麼合作還需要再討論, 另外像先前與我在觀護盃合作過的師大中鋒古人傑也會是我考慮的選項之一. Q: 主場是否如外傳的是用高雄巨蛋呢??

J: 原則上只要檔期許可, 巨蛋一定會是我們首選, 因為在巨蛋這樣場館看球球迷才會有享受看球的感覺, 不但地點方便,場館也很新穎. 但巨蛋檔期很滿, 我也不確定到時可以有幾場比賽能安排在那, 巨蛋以外的另外一個選擇應該會是義守大學, 義守大學旁邊就有個義大世界, 球賽結合觀光本來也是我們想做的方向. 至於鳳山體育館因為要整修所以今年不會有比賽安排在那邊. Q: 最後有什麼要對球迷說的嗎?

J: Kaohsiung Truth高雄聖徒 是台灣籃球的一個全新方向, 它或許不是立屬於最高等級的籃球聯賽, 但是一旦我們能成功未來 台灣籃球或許就有更多的道路可以嘗試, 希望屆時球迷務必進場幫我們加油~!! 另外, 也想跟大家說其實想幫助台灣籃球從自身就可以做起, 我們不用只是當觀眾. 從小地方開始做,有效果之後慢慢的目標就會越來越大. 然後在想盡辦法一一去達成. 當時沒有圓球GTO_Andy詢問我寫專欄的意願我也不會去想到和洋將接觸, 那之後可能也不會有Q, 瓊斯盃美國隊, 甚至到今天的聖徒隊, 這一路花了我5年的時間, 如果今天開始大家都投入在支持台灣籃球自己的一小部份, 相信不到5年 就會有很多比我更優秀的人發展出一些顛覆整個大環境的好點子幫台灣籃球步向正軌. 大家一起加油吧~!

這幾年有很多年輕的朋友帶著無比的熱血投入到台灣籃球圈, 不管是網路社群, 周邊商品, 籃球聯盟….等~ 期望大家在看了這篇之後也可以”坐而言不如起而行”!! 最簡單的就是進場幫選手們加油, 這樣選手們也會更有動力, 廠商也會因人潮看到商機讓更多企業投入, 大環境才有機會慢慢改善~!! 圓球城市也期望大家一起為台灣籃球加油!!

|

-

就像之前在圓球公開尋求各位集思廣益的提供問題/建議的時候寫的, 這次來的「官」頭銜之大, 就算不是空前, 也應該是絕後.

可是結果呢? 除了失望就還是失望.

現場

這個會議感覺上是要邀請各界集思廣益, 以討論的方式來進行交流. 但是當我進入到會場看到頭上的紅布條時, 心理馬上想: 中計了!!! 原因無它, 紅布條上斗大的字寫的是: 全國籃球發展會議暨會員大會. 這代表的意義跟我想的一樣:在這幾百個與會的會員, 才有發言權. 果不其然, 司儀隨後宣布回答順序會照”之前有回覆郵件的先後順序”. 即使司儀有附帶說明, 可以填寫發言單, 但是各位之前一起在討論區一起想的, 就無法順利傳達.

與會人士我就不多做說明, 各位已經從報章媒體看到許許多多的報導, 總之是籃球圈的資深人員. 套句圓球裘爺的話, 這只是把一群老籃球人聚在一起, 撐起場面, 讓各方聽取官方發布消息.

4年2億, 共計10億.

這個堪稱最「偉大」的消息, 讓我聽了更是難過. 新聞在2011年9月就已經有了(連結), 先不說經費這種事情是需要立院議會通過, 以至於延宕至今. 這個去年10月就該舉行的會議, 延後的也太久了點. 唯一能夠說服我自己的, 除了2012年1月14 號那檔事之外應該是沒別的了.

好了, 更「偉大」的部分來了: 這10億之中, 8億用在硬體(也就是各級學校的硬體設備), 2億用在培育基層人才.

硬體部分我不是建築相關的, 我不知道這8億能怎麼用.

不過這2億(每年5千萬), 我就看的霧煞煞. 請問, 基層人才的定義是甚麼? 小球員? 新人教練? 還是HBL/UBA一級球員? 一級教練?

講白一點, 今年U18的顏助理教練和你家附近的國小籃球教練, 誰該有機會拿到這補助? 兩者都是”基層人才”, 但是誰是真的需要這筆補助? 或許不該太早下定論牌子大小是否有關, 但是你家樓下小學的教練和山林小學的教練就已經可以看到申請的差異性了!

10億, 有多少能夠真正幫助到需要的人呢?

WSBL再來2隊

會議中沒有講明是要怎樣生出這兩隊, 但是我馬上想到之前看到的一篇(連結).

“女籃不動霸主國泰1日晚上在松仁路國泰總部金融會議廳,舉行近20年內第19座冠軍慶功,應邀出席的籃協理事長丁守中公開建議下季WSBL國泰兵分兩路,拆成國泰人壽、世華銀行雙雙出擊”

國泰能夠拆成兩隊還夠本打, 我完全敬佩; 你能夠像人家國泰投入這麼多錢去支持女籃的時候, 再來抨擊人家! 不然就不該用壟斷這兩個字來形容

– 他們不做, 有人做嗎?

不過理事長, 這個拆開隊伍的行為叫做倒果為本! 真正該做的, 是想清楚該怎樣讓企業願意加入贊助! 歐洲球隊的club方式, 例如 Ricky Rubio從中學就跟著職業隊練球, 是絕對可行的.

那如果說你今天有更多企業願意投入, 願意去”搶”人才, 那這種壟斷的情況怎麼可能會發生? 問題就在於, 政府給企業的支援遠遠少過一個先進國家該有的作為!

好好想想該怎樣用職業化來開創新局面吧!

接軌國際籃球

歸化球員: n/a

台裔球員: n/a

外籍教練: n/a

國際裁判: n/a

n/a= not available.

沒錯! 球迷們殷殷企盼的上述各項, 通通 not available! 在會議現場估計有超過5組以上的人馬講到這些議題, 但是通通沒有回應!

我不了解我們這樣閉門造車還能多久? 談到先前的2億, 即使肥水不落外人田的心態不找歸化, 但是台裔球員卻連提都沒提到是不是有點不可思議? 人家黎巴嫩這次的歸化”候補名單”就已經有6個人了, FIBA 明明准許一個國家最多可以有一個歸化, 我們為什麼要浪費機會???

再來, 外國的和尚會唸經, 這個從2009年鄭光錫帶領的亞錦賽第5名(同時也是近10幾年來最佳戰績), 難道還不能從中汲取一些經驗嗎? 我絕對無意說我們自家的教練不好, 自己也貼近看這幾年的中華隊教練們的努力. 但是他們也無法否認, Nike教練講習請來的幾位外國教練給的啟發有多少都是有目共睹的, 既然短短幾天的研習就有幫助, 那何不來個長期的呢?

好吧, 唯一原因應該是籃協有看到每次Nike教練講習時, 都會有幾個國內教練說”這不是早就知道了?” 誰我就不須多說, 哪些教練有本事各位自己看得出來.

SBL職業化

陳冲院長用兩個專有名詞就含糊帶過這件事情: 考量到「結構經濟」與「市場經濟」的因素, 目前職業化似乎不可行. 我聽完之後真的是OOXX, 你刻意用專有名詞的意義是什麼? 是認為可以讓大家當場覺得”好吧!真是專業, 我們不懂那就相信學者院長的吧!”

抱歉, 小弟我剛好是經濟系畢業, 而且我真的覺得你硬扯過頭!

各位可以自己去查詢: 結構經濟(economic

structure) / 市場經濟(market economy) 簡單來說, 陳冲院長把這兩個名詞丟出來合併定義是: 我們看得起球的人可能是少數, 以至於沒有市場需求, 所以不需發展.

套一句圓球艾迪說的: 職不職業化關行政院X事,昔日中華職籃起灶、倒灶,行政院從未鼓掌或掉淚過,也未曾金援過,一起取決於市場機制,他們說不能職業化,未免官威太大,管太多了!

你行政院給籃球說沒人看, 然後才以行政院的立場說因此目前不支持職業化. 縱使其他部會首長已經把政策說明完畢, 你也不是用這樣子的話語來把之前說的一竿子打翻吧? 如果真的沒人要關心台灣籃球發展, 那你這個會是在開心酸的嗎? 那這些政策還沒上路不就注定是丟到水裡? 就算是敷衍一下說”先從10億開始的基層工作做好, 再來推廣職業化”這樣也比直接打自己巴掌好吧?

我想請問院長, 你到底為什麼要來開會? 你來開會不是只為了要說你55歲退休球場, 也不是為了秀你20年前的Jordan襯衫, 更不是說你兒子也愛打球. 最基本的至少要支持並且執行提出的政策!

會議真正的收穫

即使前面拉哩啦雜的罵了一堆, 但是這個政見發表會也的確是有些讓人值得期待的發展.

長期以來, 中華民國在FIBA的代表裁判, 是一位香港人.

也就是說, 我們反應的問題永遠得不到解答. 各位不要再罵國際賽對我們的吹判不公平, 這原因就這麼簡單.

很高興的, 這次會議中, 理事長說已經在之前就派相關人士向FIBA處理這件事情!

我們總是聽到企業不願意贊助球隊, 因為除了形象與知名度之外完全沒有意義. 畢竟像人家韓國企業的贊助抵稅額度是30%~50%, 當然企業會很高興贊助.

很高興的, 這次會議中, 體委會戴遐齡主委重申民國100年7月6日通過的法案, 已確認企業贊助補助抵稅額度為100%.

真要評分這次會議的話, 丁理事長80分, 畢竟沒有他去推動連這個令人失望的會議都沒希望. 戴主委80分, 她很認真努力的把所以已推動或正推動的政策報告出來. 蔣教育部長70分, 說真的他的出現只是因為之後體委會即將併到教育部. 陳院長, 不予置評.

最後, 要給剛走馬上任的孫朝副秘書長一些掌聲, 我猜想是以他的人脈去請出這些籃球圈的"前輩". 但是副秘書長, 可惜的是前輩們來了沒有用, 上位者如果已經有自己一套說詞的話, 那你再努力的集思廣益也無可奈何啊....

期待下次會議(如果有的話…), 能夠更加進步, 不是只有彩排好的問題與政策發布, 而是真的能夠將最底層的聲音反應上去.

|

-

第9季SBL洋將的身高限制

這一季, 在新任籃協理事長丁守中上任之後, 馬上大刀闊斧的把前幾季的洋將身高限制從200公分調高到205公分. 目的很簡單, 就是增加比賽的可看性. 畢竟籃球就是個一吋長一吋強的運動. 多個5公分其實就有很大的差異, 因為人類學者提出過一個假設性的理論: 臂展≈身高. 如果這個假設性的理論是正確的(並且除去劉備那種臂長過膝的奇人), 那舉起雙手的205公分長人在禁區裡面其實比200公分多了幾乎2英吋的優勢! 這個新制度, 對於促進國內籃球的競爭力其實是有淺在的助力.

下一季會不會再把身高限制解除? 我想是會的. 2011年台灣首次有挑戰國際的U19代表出賽的寶貴經驗告訴了我們,「身高」就是一般台灣球員的罩門. 既然身高不如人, 靠著國內的聯賽來培養對抗性是最正確且可行的做法. 所以我們幾乎可以確定, SBL洋將身高限制下季會再調高, 甚至解除限制.

洋將身體檢查報告如何呈交至籃協

首先, 中華民國籃球協會並沒有官方訂定的醫療協助單位. 各位當兵體檢都是要到特約醫院做完固定的檢查流程,為防止惡性逃兵這類國家特約醫療單位通常是不馬虎的(除了某些異於常人的藝人可以當替代役之類的). 然而既然沒有官訂單位, 通常洋將的身體健康檢查只要球團帶去任何一間醫院, 檢查洋將沒有特殊疾病或是傳染疾病就可以過關了.

至於身高, 由於國內沒有超過200公分的測量器材(沒錯,連非洲很多年前就有這種器材幫入學大學前的Olajuwan, Mutombo之類的球員測量,但是我們沒有), 所以超過200公分的測量方法是: 請你先躺下, 醫生也放平只有200公分的測量器材, 然後在測量器材末端接上一張白紙, 對照你的頭頂, 畫下”大概”位置刻度, 然後測量白紙底端到畫線的距離, 再加上200公分. 於是, 洋將的身高就這樣重生了!

第9季SBL各隊洋將的身高資料與來源

懂得籃球的各位都知道, 一般測量身高有所謂的穿鞋量和裸足量這兩種情況. 通常來說, 球員都會在職業聯賽的程級希望能夠再身高上灌水 – 如同前面所說的, 籃球是一吋長一吋強的運動, 當然越高的球員越容易得到青睞. 在training camp或是invitation之類的, 都會讓球員穿鞋測量身高, 然後也把裸足測量身高當作參考, 畢竟都還是穿著球鞋打球的. 然而, 按照一般美國大學的習慣, 仍舊會以裸足作為申報的數據.

由於洋將身高的原文資料都是用英吋, 所以給各位大概的轉換對照

6’9”≈205cm, 6’8”≈203cm, 6’7”≈201cm

達欣 Noel Felix

Asia-Basket: 6’9” (Asia-Basket相關資料)

大學: Fresno State: 6’9” (大學相關資料)

NBA: Supersonics: 6’9” (NBA相關資料)

璞園 Quincy Davis

Asia-Basket 6’9” (Asia-Basket相關資料)

大學: Tulane: 6’9”(大學相關資料)

台灣大 Ryan Wright

Asia-Basket: 6’9”(Asia-Basket相關資料)

大學: Oklahoma: 6’9” (大學相關資料)

裕隆 Kevin Johnson

Asia-Basket: 6’7” (Asia-Basket相關資料)

大學: Humboldt State: 6’7” (大學相關資料)

台銀 John Vaudreuil

Asia-Basket: 6’8”(Asia-Basket相關資料)

大學: UM-Duluth: 6’8”(大學相關資料)

台啤 Kibwe Trim

Asia-Basket:6’10”(Asia-Basket相關資料)

自己的官網: 6’10”(Kibwetrim.com)

大學: Sacred Heart: 6’10”(大學相關資料)

NBDL: Dakota Wizards: 6’10” (NBDL新聞稿)

金酒 Anthony Fuqua

大學: UT-San Antonio:6’11”(大學相關資料)

NBDL: Austin Toros: 6’11”(NBDL球員資料)

上面這些資料都使用了學校的和職業聯賽的數據. 如果6’9”≈205公分, 已經約略是在洋將身高限制的含糊邊緣, 那我想如果6’10”和6’11”這樣的數字, 應該已經是跳脫了穿鞋或裸足測量之爭, 也跳脫了英吋公分之間轉換之爭, 這兩個數字很難想像不超過限制的205公分.

是硬體(器材)還是軟體(制度)的問題?

關於洋將身高, 我個人是非常贊成解除洋將身高限制. 想起了當初從加州跟同是華人的朋友群打球, 我通常打3~5號位置. 後來到Ohio State讀書時, 跟更高的黑人白人同學打球, 我除了後衛之外根本沒有其他的位置可以打. 但是在跟高大球員的對抗之中, 我學到了怎樣用技巧和頭腦把身高劣勢盡量消弭. 不開玩笑, 我就這樣學會了河田雅史卡住櫻木花道不讓他起跳搶籃板那招呢! 想一想, 如果我這個說的一口好球的庸才都可以學會, 打的一手好球的SBL天才球員如果有這麼難得的機會可以磨練, 那對於以後國際賽的幫助不就更大? 所以, 籃協, 下一季請一定要解除洋將身高限制!

這季來不及採買測量器材以及制度上有缺失沒有關係, 我想籃協在協助幾個球隊得到城市冠名之後收到的一些補助應該可以稍微將測量器材的預算考量進去. 特約醫院我想也不是大問題, 反正這部分不需要特別用到錢, 只需要派個人去跟某個醫院談好將測量器材搬過去即可. 甚至, 健康檢查在醫院做完, 然後再到籃協辦公室測量身高也是個可行的方法啊!

至於身高明顯有爭議的那兩位洋將, 就當作他們能夠帶給本土長人更多練習的機會吧! 畢竟這一季的洋將素質都太恐怖了, 找來的洋將沒有兩把刷子就會很快的被送回去. 超高的更換率也帶來這次的身高問題(恰巧最高的那兩位都在更換最勤快的隊伍). 球迷們也別要求要把他們遣返之類的極端反應, 不然洋將截止日(2/12)都過了, 在「公平競爭」的原則下, 沒有洋將只會使比賽精采度下降.

不過, 下半季SBL戰績可以打個 * 號嗎?

|

-

松山高中輸了, 得知消息後我難過的程度絕對比各位多出一些. 2011年的夏天, 因緣際會的跟黃萬隆教練特別的有緣分; 從U19的特別專題, 到他的籃球營, 以及後來多次的聊天, 總覺得好像多認識了他很多. 在他身上, 我看到的是真的愛籃球愛到骨子裡去的鐵血硬漢!

或許就是太硬了, 他的執教有時候或許會讓人難以接受. 中華隊 – 不管是國家隊還是小學隊 – 通通都有先天身材上的劣勢, 不是太矮就是太瘦. 黃萬隆教練的風格就不用多說了, 日也操夜也操. 你說球員會不會出毛病? 說真的, 不會! 18歲以下的球員, 本來就要耐的起操. 身高只要不做過多的重量訓練, 對於長高是不會有多大影響的. 這樣的執教理念, 或許可以多少添加一些對抗的力量. 畢竟球場上輸了身材, 還是要有其他方面可以去放手一搏.

但是, 這次可能真的操過頭了! 各位或許不知道, 松山高中應該是所有籃球強校中最早開始回歸訓練的. 多早? 差不多從U19的班機回來沒多久吧! 所有人都知道有一種東西叫做彈性疲乏, 人一旦楚於某種艱苦環境下過久, 這樣操的問題在哪裡? 當然是球員的心理會產生某種程度的反抗. 更甚著, 說不定會有厭惡感. 松山高中的球員畢竟是小孩子, 他們的心理素質雖然已經比一般同年齡的強(畢竟上面的老大叫做黃萬隆啊….), 但是能撐多久呢?

後面更大的壓力怪獸, 叫做「四連霸」. 這裡不是籃球少年夢, 每年都有源源不斷的良好recruitment來補強新兵. 這一次的小朋友們素質已經算是非常優秀的了, 但是空無前例的「四連霸」絕對不是一般人可以承受的了. 職業球員就算面對相同的狀況時, 或許還有來年翻盤的機會. 但是高中球員呢? 櫻木:「我只有現在啊!」這種背負著的壓力, 才是吞噬著球員的怪獸.

最後, 不得不說, 黃萬隆教練的思維, 可能也需要再次的改變.

我不知道一支球隊火力這麼平均到一種壓抑的程度是不是正確, 但是我其實是秉持著「進攻就是最佳的防守」這個最基本的籃球數學. 說真的, 即使在訓練營裡頭, 除去基本動作之外, 我記得進攻:防守的練習比例大概是8:2吧! 既然如此, 是不是可以放手讓球員去進攻呢? 前有余純安, 洪康喬, 胡瓏貿的爆發, 或許可以佐證今年的平均火力 - 甚至是綁手綁腳 – 可以有另一番的改變.

這次輸球, 我其實為球員暗暗覺得高興. 畢竟, 高三了, 或許可以為了學業而衝刺. 就像胡瓏貿這個努力的傢伙一樣, 即使沒有了球季, 現在可在苦讀著英文呢! 黃萬隆教練其實也鼓勵球員, 如果不上不下的, 那還不如及時用功讀書. 在他的執教理念中, 贏球勝利是大家都求取的, 但是眼光更要看向未來. 這次失敗了, 何嘗不是另外一個轉折點? 這些小朋友或許可以放下場上的一切, 好好的去思考下半年(或是往後一兩年)該怎樣調整自己. 不過, 不管明年的「綠色神盾」是否能夠以全新的風貌再次席捲HBL, 這次的挫敗對黃萬隆教練也是個沉澱的機會.

我仍舊是HBL的信徒, 大家也請繼續享受其他球隊的努力!

*後記

好吧, 寫到這裡也只能算是身為我個人的牢騷. 畢竟我沒有當教練的能力, 就像某球評說的: 「很多東西沒實際打過球的人是不懂的, 也不是很會畫戰術或分析戰術就可以當教練的, 教練沒這麼簡單」, 以我的個性, 被我執教的球隊應該是不見棺材不掉淚, 但是我絕對不會對18歲以下的小朋友公開說「犯X」. 這只會增加他們不必要的心理壓力. 天曉得, 家長能接受教練去操練小朋友, 但是能不能接受我的口無遮攔然後一狀告到教育部去. 不過, 希望台灣籃球更好, 以及愛籃球的心情, 應該是無庸置疑的.

|

-

這是沒多久之前的新聞, Kobe Bryant 和許多的 NBA 球星一樣, 跑去打許多大城市當地的自由聯盟. Kobe, 跟他平常會做的事情一樣, 狂取豪奪的得分, 也不吝嗇的在槍響時間投出致勝一擊, 例如下面這個影片:

另外一方面, Kevin Durant 和他年輕有勁的 Thunder 隊友們 Russell Westbrook, James Harden 也都在各個地方的聯賽露臉打球. 當然也包括他狂得高分和這個絕對上highlight的灌籃.

最近期最火熱的當屬 Melo League 的 Carmelo Anthony, LeBron James, Chris Paul, Josh

Selby, Gary Neal 還有 Donte Greene, 攜手對決同屬於 Goodman League 的 Kevin Durant, John

Wall,

Brandon Jennings, DeMarcus Cousins 還有 Hugh Jones. ( 相關連結) 這個夏天最無奈的, 就是 NBA lockout 一直談不攏 (截至今天為止, 除了 8/01 談過之外, 下一次談判是 9/15). 上一次的封館, 很多球星跟著殞落了, 最有名的莫過於多了50磅的 Shawn Kemp, 從飛來飛去的野獸派大前鋒, 變成了只能在禁區當肉柱的苦力前鋒 - 甚至連苦力都說不上, 畢竟他從來沒有過當苦力前鋒的經驗! 休季一整年而復出, 最好的方法就是 Summer League. 就像 Metta World Peace - 呃, 我是說 Ron Artest - 在2004年11月19號的"奧本山大亂鬥"之後被禁賽剩下的73場球, 沒球可打的他回去紐約的 Queens 打當地的小聯賽, 以及在 2005 年的 Summer League 以不對等的身分 (NBA 球員 vs 新秀/NBA邊緣人), 藉著比賽找回球感. 我可以理解球星為了保持身體的最佳狀態而不斷的靠比賽去維持, 天曉得 NBA 哪一天會忽然開打了?! 但是我不能理解的部分是, 每年的這個時候(除了國家隊的比賽)你們不也是在跑活動, 做宣傳, 以及跟訓練師作適當的重量訓練嗎? 那為什麼今年夏天要來打地方的小聯賽呢? 自詡為 Los Angeles 當地人的我, 很想大聲說: Kobe和眾家NBA球星們, 請不要來打 Drew League!當然, Drew League 是屬於 Los Angeles 當地的比賽, 但這句話也引申到其他各大有當地聯賽的城市. 因為他們不了解 Drew League 對 Los Angeles 當地的意義; 這個 league, 我的資質當然是沒辦法打, 但是不少黑人朋友有打過(雖然也是板凳...). 但是這個 league 就像各位的系際盃(或是校際盃)一樣, 是給真正屬於那個系的人該打的, 他代表的是一種榮耀, 是一種同系的傳承. 試問, 如果你的系上找了個外系的(特別是體育系)來當槍手, 那你要幹嘛? 站在旁邊發呆? 那請問你贏了會有比較快樂嗎? 同樣的, 當你的隊上有 Kobe Bryant, 一開始你可能會說: "靠, 是 Kobe! 媽! 我跟 Kobe 同一隊打球!" 但是當你的爸爸甚至哥哥是 Drew League 的傳奇人物 - 所謂的傳奇可能是一場 30 分的最高分紀錄 - 被 Kobe 用半場的時間打破他們的榮耀, 你會怎麼想? 再來, 強弱的懸殊, 請問你如果繳費去報名參加 3 on 3, 結果對方來了個爆扣哥陳信安, 請問你心中是不是有"X的我錢是白繳了嗎?". 不要說什麼"跟強的打可以增強實力"這種廢話, 你就算練到命中率有 50% 好了, 但是你確定你可以在陳信安面前有持球機會嗎? 我想爆扣哥就算外線為人詬病, 但是面對你他切入得分應該跟喝水一樣. 同樣的, 當你花了報名費, 卻不能真正享受打球的快樂, 那真的值得嗎? 接著, 在場邊看很爽對吧? 哇塞這些球星平常我花 $1000 美金入場都還看不到他表情, 可是他現在連身上甩出來的汗水我都有機會被滴到, 好high喔! 就像上面提供的影片一樣, Kobe 投進致勝一球我還可以衝入場中跟他擁抱, 怎麼這麼好? 錯! 請問你們知道進場的安檢如何? 我也不知道, 因為從來沒有過安檢! 跟正式比賽不一樣, NBA 各個場館都有嚴格的安檢, 包包要打開檢查之外, 金屬探測器也是基本配備. 有些場館比較囉唆, 連鏡頭過長的單眼相機也不能帶 - 裡面的確有裝危險物品的空間. 如果說安檢根本是跟空的一樣, 那請問衝上去擁抱的這些人你敢說他是絕對安全的嗎? (註: NCAA 的學生比賽也有衝入場的畫面, 但他們也是有安檢的). 最後, 也是最重要的, 球星們你們受傷了, 怎麼辦? 假設下季開打(不論何時)的時候你不能上場, 那倒楣的是誰? 是你, 你老闆, 還是你的球迷? 撇開什麼薪水啦保險啦那些東西, 請問球星們這樣值得嗎? Vladimir Radmanovic 在2007年違反規定去玩 snow board, Monta Ellis 在 2008 年違反規定去玩 moped, 這些都對球隊以及球迷交代不過去吧? 或許你會說, 打個小聯賽怎麼會受傷? 各位, 想一下你在球場上受的大小傷勢比較多, 還是機車跌倒次數多?

Kobe Bryant 的挺腰上籃, 輕鬆簡單! Kobe Bryant 的挺腰上籃, 輕鬆簡單!

Kevin Durant 飛身灌籃, 誰能阻擋? Kevin Durant 飛身灌籃, 誰能阻擋?

就在心有所感寫這篇然後找資料時, 看到了這兩方的意見:

ESPN Writer, Chris Palmer 的 Twitter: https://twitter.com/#!/thechrispalmer

他強烈的建議球星應該多打地方聯賽, 幫地方聯賽增加能見度

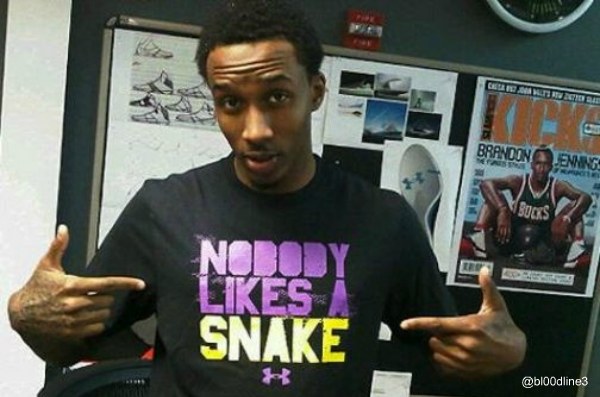

Milwaukee Bucks, Brandon Jennings 的訪談: (連結)

他說身為在 Compton 長大的他很不樂於見到 Kobe 打 Drew League (還說: NOBODY LIKES A SNAKE)

Jennings 的論點是, Kobe 你根本不是 Los Angeles 人, 雖然你跟這個城市的籃球劃上等號, 但是你不會了解這個 Drew League 對 Los Angeles 籃球歷史的重要性, 然後還要 Philadelphia 讀高中的 Kobe 拿出生證明, 表達自己夠格參加與否. 首先, 我強烈否認我跟 Brandon Jennings 一樣幼稚 XD, 還印製 T-Shirt 來說自己有多討厭 SNAKE (Kobe 自稱 Black Mamba, 黑色眼鏡蛇). 再來, 他有打過 Drew League 而我連邊都摸不上, 所以我不夠他那麼義憤填膺. 最後, 我猜他是在炒新聞 - 不要忘記上面提到的他要代表 Goodman League 出賽, 而最令人噴飯的是, Goodman League 是 Washington D.C. 當地的聯賽, Jennings 你打了自己一巴掌.....

在看完了這些各自表述之後, 各位圓球的市民覺得呢?

|

|

|